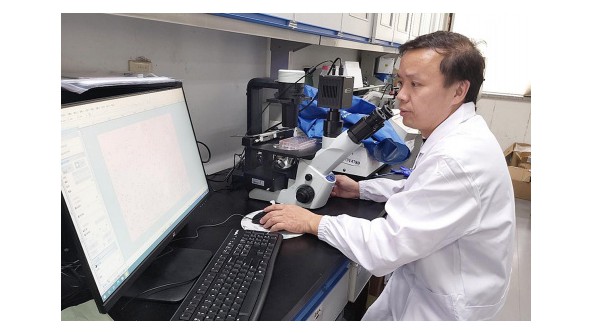

楊祝良,1963年生于云南省曲靖市,中科院昆明植物所研究員、東亞植物多樣性與生物地理學重點實驗室主任,專注真菌研究30余年,已發(fā)現(xiàn)4個新亞科、21個新屬、260余個新種。他為大型真菌繪制族譜,通過編纂書籍、制作宣傳掛圖等方式,幫助人們提高防范能力,以降低云南野生菌中毒事件發(fā)生起數(shù)、中毒和死亡人數(shù)。

在昆明,即便進入雨季,大多數(shù)食用野生菌仍無法人工繁育,不少野生菌價格依然高企。然而,曾經(jīng)很貴的羊肚菌,這兩年價格卻大幅下降。“你們在市面上看到的羊肚菌,應該是人工種的。多虧咱們現(xiàn)在人工種植技術水平高,大家才有這樣的口福……”面對記者鏡頭,楊祝良侃侃而談。

“我的工作主要是為大型真菌繪族譜、認‘親戚’”

中國是羊肚菌科物種的世界分布中心,乍看一樣的羊肚菌,從分子生物學角度看,卻有30多個不同物種。從中找出既容易人工栽培、又高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的物種,談何容易?前后10多年,楊祝良團隊只要出差就在全國各地采集菌株,終于篩選出十幾種適合人工栽培的菌株。投放到市場,第一年便見到了效益。可轉年再種,有的菌株卻出現(xiàn)明顯退化,“有的產(chǎn)量驟降,有的干脆不長。”楊祝良帶領團隊再次聚焦羊肚菌,在基因層面揭示了羊肚菌退化的原理。“現(xiàn)在只要檢測兩個基因,就能判斷菌種是否退化、是否合格。”

研究大型真菌,既有很強的科研價值,又有廣闊的市場前景。“我的工作主要是為大型真菌繪族譜、認‘親戚’。這就好比一個大家族里可能有10多個家庭,每個家庭里又有不同的成員。哪些能放心吃,哪些有毒,這些研究清楚了,才能進一步考慮產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題。”楊祝良介紹說。

后來,楊祝良團隊瞄準了被業(yè)內(nèi)評價“很棘手”的牛肝菌科分類。他們聯(lián)合國際同行,借到了國內(nèi)外重要標本館的大多數(shù)代表性研究材料,終于收集到了全球該科60余屬約400種的2600余份標本樣品。“借標本、分析基因組是我們非常常規(guī)的工作,雖然看似有些枯燥,但看到收集到的標本樣品越來越多,我還是樂在其中。”談起菌物分類工作,楊祝良不禁笑了起來。

2014年3月,楊祝良團隊在國際真菌學主流期刊《真菌多樣性》上發(fā)表論文,首次構建了世界牛肝菌科的分子系統(tǒng)發(fā)育框架。緊接著,他們對我國牛肝菌的物種多樣性進行了系統(tǒng)研究,澄清了一大批分類混亂的菌種;其中一些研究成果被國際權威專家譽為牛肝菌研究的“里程碑式成果”。楊祝良表示:“能出這樣的科研成果,不是因為我們多高明,而是得益于我們國家的發(fā)展。”

“沒有一流的野外工作,就沒有一流的科研成果”

楊祝良的科研離不開實驗室分子生物學技術的應用,但去野外發(fā)現(xiàn)新的野生菌,依然是楊祝良最大的期盼。“沒有一流的野外工作,就沒有一流的科研成果。”這是經(jīng)常掛在他嘴邊的一句話。

1998年夏,楊祝良第一次去青藏高原科考。生于云貴高原的楊祝良沒想到,自己竟然在海拔3000多米處產(chǎn)生了高原反應。心跳每分鐘120次,躺在床上像跑步,“跑”了一晚,第二天連走路都吃力……科考隊長勸楊祝良回去,楊祝良想都沒想便拒絕了。他說:“要是不堅持住,以后永遠也不能站上世界屋脊,這會成為我科研生涯中的一個短板。”

一周后,楊祝良身體逐漸適應,甚至比最初照顧他的同伴走得還快、爬得還高。據(jù)他回憶:“那會兒就想把耽誤的時間補回來,抓緊機會考察。”也是在那次科考中,楊祝良意外地在海拔4000多米的高山草甸發(fā)現(xiàn)了野生菌。“一般認為野生菌應該長在植被茂密的林下,可為何出現(xiàn)在植被稀疏的草甸中呢?這本身就是很好的科研題目。”楊祝良說,現(xiàn)在,自己的學生到了野外,車一停就會全都鉆進大山。野外采集雖然辛苦,卻能夠給科研人員帶來重要的啟發(fā)。

楊祝良對于科研始終全身心投入。他曾大年三十沒有離開研究所,也曾堅持每周六天半時間“泡”在實驗室里。在國外讀博期間,他還花了兩年時間到野外森林中尋找不能人工栽培的鵝膏菌幼齡個體供研究之用,最終提出了不同于前人的新觀點,后來還被外國同行收入到研究著作中。

1997年底楊祝良完成國外學業(yè)回國,他立即開展研究、申請項目并獲得批準。恰在此時,楊祝良收到國外研究機構的邀請,但他選擇了留在國內(nèi):“國家培養(yǎng)了我,正是出成果的時候,我不能離開。”

“科普有時候比科研論文更重要”

雖然從事的是基礎研究,但楊祝良并不想躲在象牙塔里。他表示:“選擇研究方向時,要結合大眾生產(chǎn)生活的需要。”

在世界每年誤食毒菌而中毒死亡的案例中,有90%以上都是因誤食劇毒的鵝膏菌所致。中國共發(fā)現(xiàn)了12種劇毒鵝膏菌,其中一多半要歸功于楊祝良團隊。“劇毒鵝膏菌含有一類環(huán)肽分子,可能對癌癥靶向治療有幫助。從基因的角度研究為何會演化出這類毒素,還能更好了解整個地質歷史時期蘑菇的進化規(guī)律。”楊祝良說。

上世紀90年代開始,云南山區(qū)和半山區(qū)出現(xiàn)100多起“不明原因猝死”,一直沒有找到原因;民間生出各種謠言甚至迷信的說法。中國疾控中心工作人員聯(lián)系到楊祝良,并通過與國內(nèi)多學科、多個研究團隊聯(lián)合攻關,最終發(fā)現(xiàn)事件背后的元兇之一是毒溝褶菌。于是,除了撰寫科研論文,楊祝良還和同事們編寫了科普宣傳冊,教當?shù)厝苏莆者@些毒菌的特點,遠離它們。之后,“不明原因猝死”現(xiàn)象少了很多,迷信謠言也不攻自破。

“科普有時候比科研論文更重要。”科普活動沒法申請項目,也無助于職稱晉升,但楊祝良表示,科普也是科學家的重要工作。“科研語言要準確專業(yè),但科普得通俗易懂。”楊祝良團隊2015年出版了《中國鵝膏科真菌圖志》,可幫助大眾區(qū)分可食用和有毒的鵝膏菌。“記住兩點,普通人就可避開大多數(shù)毒蘑菇:一是‘自己不熟知的蘑菇不吃’;二是‘頭上戴帽’‘腰間系裙’‘腳上穿靴’的蘑菇不吃。”楊祝良毫不吝嗇地分享起經(jīng)驗。

近些年,云南省發(fā)生野生菌中毒事件的幾率已大幅下降。而這背后,既有食品安全、疾控部門的努力,也與楊祝良這樣的科研人員的深入科普密不可分。

如今,楊祝良最喜歡別人叫他“蘑菇先生”。“這還是一位小學老師起的。當時我去給一所小學做科普,老師介紹我時叫我‘蘑菇先生’,我覺得特別準確,我不就是這樣一個人嗎?”

因為熱愛,所以執(zhí)著。對科研,楊祝良近乎癡迷。為了搜集科研材料,他和同事跑遍山山水水;為了早點獲得科研成果,過年期間他也會去“泡”實驗室。越是遇到科研難題,楊祝良越有動力。做科普,楊祝良樂在其中。他提出的兩個標準,讓高大上的科研成果成為云南山區(qū)群眾吃菌的常識,極大減少了因為誤食毒蘑菇導致的中毒事件。

楊祝良曾說,研究蘑菇是一項偏冷門的學科,但他從不覺得自己是在“坐冷板凳”。業(yè)界的認可,還有被叫做“蘑菇先生”,讓他始終內(nèi)心火熱……